對著臨界點,投一顆小石子

文/鄒欣寧

若非「臨界點30」上出現這麼一段話,我實在不敢,也沒有資格寫下對「臨界點劇象錄劇團×台灣劇團,成立於1988年,由已故前衛劇場工作者田啟元(1964-1996)與詹慧玲、林泰助合組。代表作品為《平方》、《白水》、《瑪莉瑪蓮》等。」的一丁點認識,以一個極度外圍且遲到許久的觀眾視角:

〈30/臨界點〉是一個為期2年的活動平台,聚合30年來『與臨界點劇象錄有關』的劇場人力、論述、表演體系、歷史人文/事件;透過不同相關群體的獨立製作,各別展示、展演、表述、詮釋、表達其與臨界點之間的脈絡/故事/連結。以各種形式,共同編織歷史,做為與當下劇場語境的對話/傳承。

30歲的臨界點,我們一起共同回憶/訴說/重返/紀念/創造你心目中的『臨界點』!

我第一次接觸劇場,是1998年因參加某個文藝營,在國立藝術學院看了一齣名字與內容皆不可考的戲。這個初體驗猶如一道預示,日後我從師大國文系迂迴取徑,報考日後易名為國立臺北藝術大學的同一所學校,依循學院路線,踏上所謂的劇場路。

在這條漫長且一路走來不甚吻合初衷的途中,我多次和「臨界點」擦身而過。錯身當下的懵懂和不以為意,近年越解人事後,逐漸轉為遺憾,那種很難言詮的感情最後甚至在三年前化為一個夢。

頭一次錯身是在師大話劇社的社團辦公室。那些年,話劇社在指導老師帶領下做了一齣叫《檸檬樹》的戲,一路從北區大專杯打進全國決賽,也因此迎來人丁興旺的盛世。老師是一位社團學長姊稱為「柱子」的藝術學院戲劇系學生伍國柱,可惜我加入話劇社時,他已到德國學跳舞,始終緣慳一面。作為盛世時期的社員,我們曾大手筆添購舞台劇本集、表演工作坊等劇團的演出VCD,也因此重新整理社團辦公室那堆無人知曉的傢私、戲服、劇照。

我就是在那裡認識田啟元×台灣小劇場編導。1980年代末,田啟元編導了許多切合時代脈動的作品,以反體制、反封建、反官僚的政治態度,直接面對教育、儒家、同性戀、性政治、台灣民主、台灣史等敏感題材,與臨界點劇象錄劇團的創作也因此被劃歸為前衛的「政治劇場」。90年代初期田啟元「以自我為起點,從個人身心為出發」,探索「人─身體─表演」系統,進行身體語言化、遊戲化、情慾化、殘酷化的劇場實驗。1996年因AIDS(後天免疫不全症候群)病逝,得年32歲。的。那是他去世後三、四年吧。從一堆布滿塵螨的資料夾裡,我瞠目結舌地發現,話劇社早有過盛世,那位被師大退學的老學長,早就把話劇社帶去大專杯比賽,還拿了第一名。那齣《誰怕吳爾芙》甚至因為超乎學生水準,成了第一個受邀到國家戲劇院表演的學生團隊。那個下午讀到的新聞稿和模糊的劇照,被我小心翼翼塞回檔案櫃。不知道它們現在是否還安靜地置身於社辦?

隨著讀到更多台灣劇場史和鴻鴻在80、90年代所寫的劇評後,田啟元和他所創辦的臨界點,在我變成了一頭怪獸般的存在。

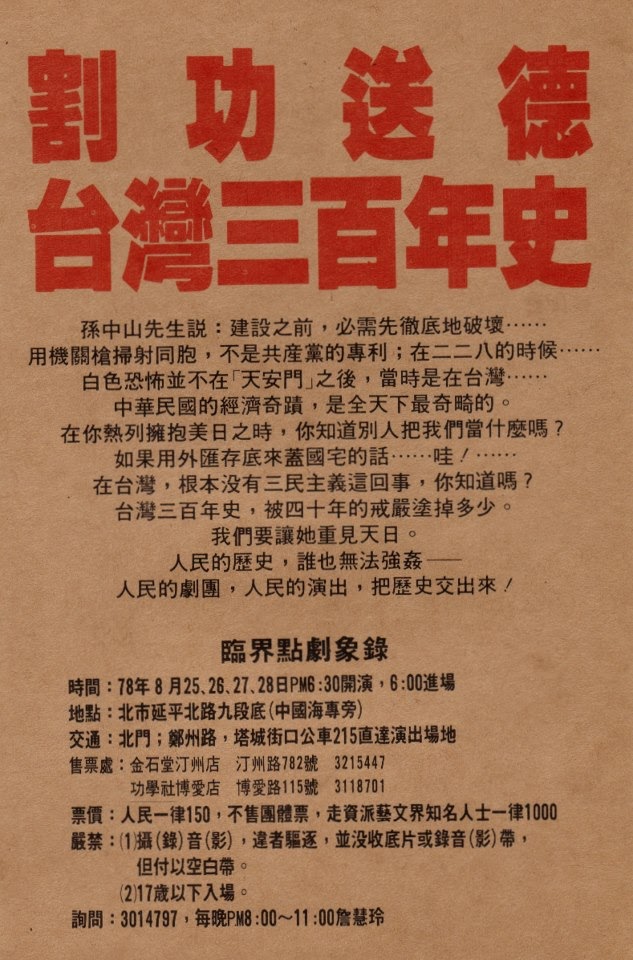

《毛屍》、《夜浪拍岸》、《割功送德》、《白水》,怪異突梯的劇名、似懂非懂的劇本,我實在困惑,作為師大學生的田啟元,是怎麼從《誰怕吳爾芙》過渡到臨界點的異端鬼才創作者?好像解開了那道密碼,我也可以從一所正常大學(師範大學英文名為Normal University)培育出的正常師資,凌空一躍成為下一個劇場奇才。

劇場工作者田啟元。圖片來源:臨界點30。

這些歷史文獻教給我的臨界點,是鍍上一層金光的。待我進了後來被稱為妖山的藝術大學研究所時,同學中有人曾參與後田啟元時代的臨界點創作,在我看來也是閃閃發光,內心暗暗嫉羨:天哪你演過臨界點的戲!儘管我根本不曾看過任何一場田啟元或臨界點,儘管我對這個劇團的認識僅限於第二、三手的文獻資料。

那是一段我開始和曾在臨界點工作、與田啟元本人相識的劇場人打探臨界點二三事的時期。我獲得的訊息不再聖靈充滿或金光閃閃,更接近鄉野奇談或小報八卦:位在大稻埕民樂街老屋的臨界點劇團,據說深夜後鬼影幢幢;田啟元生前御用女演員婆子據說是個集俠女與風塵味於一身的女漢子;我也曾在某個劇組開會桌上敬畏地偷瞄被找來當執行製作的溫吉興——天哪,那可是演過《白水》、如吟如唱念出「是誰在那獨坐惆悵?是誰在那暗自神傷?是誰在那寸斷柔腸?……是誰在那邊,變,變,輕輕變?」的演員哪……

後田啟元時代的臨界點曾一度百花齊放,據說每個月都有戲上演,即便那段日子我依然沒趕上,在臨界點看過一兩次團員創作的戲後不久,臨界點就停止營運團務了。雖然不知道當時臨界點已將喊停,但那幾次看戲之於我,與其說是發現臨界點創作新貌,心情上更接近憑弔。

臨界點劇象錄《割功送德》海報。圖片來源:臨界點30。

後來。後來。經常在牯嶺街小劇場看見溫吉興、日後創立「柳春春劇社」的阿忠等臨界點成員,但我始終不敢趨近攀談。我總覺得在自己和他們之間,存在某種難以踰越抗衡的時差。那裡頭也包含敬畏,卻不再是因著田啟元而來。

溫吉興、王瑋廉、張吉米等不同時期的臨界點成員,在2010年創辦了「小劇場學校」這個民間機構,為想從事小劇場創作的人提供三年為期的課程,從身體、表演、書法、哲學、紀錄片,到寫企劃書、製作一齣戲等理論和實務通通一網打盡。我不知道能不能形容這群人具有某種「臨界點氣質」或行事風格,但在田啟元巨大的名字(伴隨陰影)籠罩下,他們走出了一條放眼望向整個台灣劇場,唯有他們能這樣不計代價徐徐持續走的路。

停擺十年的臨界點,最近開始復甦活絡,文章開頭的網頁「臨界點30」裡預告了這不只是一個週年慶/忌,而是一場為期兩年的自發活動。從10月26日開始,牯嶺街小劇場接連三天舉辦以臨界點和田啟元為主題的「共學講堂」,播映田啟元的劇場作品錄像並舉行講座,談90年代的台灣劇場、談田啟元的創作美學與政治、也談今日「詩感」的身體與劇場。

詹慧玲在網頁上寫,這是把一顆小石頭投向湖心;參與其中的張吉米告訴我,其實不是石頭,他們的想像更接近炸彈。

回憶如果停在懷舊的層次,那也僅止於一圈圈感性的漣漪,時日一久仍歸消逝;倘若所有曾和臨界點有過交集的人,孤狼一樣把炸彈投擲出來,投向這個已被補助機制和市場征服的「台灣劇場」,會引起怎樣的連環爆炸?1987年前後喧騰的小劇場運動會復返再生或形成另一場超乎想像的行動?

在2014年的夢境中,我在一個小房間看田啟元導演作品的錄影帶,看著看著忽然就穿越了,影像成為真實。我坐在台下,看著工字型舞台上湧現越來越多演員,行動如海浪,話語是浪花撲打岩石的聲響,夢裡的我吃驚於田啟元可以在90年代做出這樣的表演,我感覺壓迫同時也感覺歡愉,觀眾的心也像海浪。為什麼這樣的導演要死掉呢?傷心的我轉頭問其他人,但他們同樣面露疑惑。這時醫院警衛走向我,教我如何從醫院地下道的迷宮走出,否則鬼怪就要出現了,他們不會放過跟活人訴苦的機會……

或許,鬼怪早該出現了。讓鬼怪來告訴我們,這靜寂無聊的活人世界,需要一場怎樣的鬧鬼盛會,好打破一些過於固著的界線,讓劇場這個活人場域,注入一些群魔亂舞的能量。