記憶臨界點(之二)

文/王瑋廉

一九九九年,我去考了國立藝術學院戲劇所的表演組,我用我自以為的舞踏加上貝克特《俄亥俄即興》的台詞,才演到一半,就有位老師厲聲喝道:「好了!這位同學,你可以停了」,這位我後來旁聽她一年表導演課的馬汀尼馬老師,中斷了我正全身顫抖、翻著白眼、念著貝克特深淵的獨白演出。主考官賴聲川先生在全場靜默一陣之際,左右問了問眾考官「大家還有什麼問題嗎」,我看見他兩側考官的頭頂都微微地晃了晃,晃動的同時夾著主考官鬍子裡客氣的微笑,「這位同學,你可以出去了。」

好在我因為要修我媽怕我會餓死的教育學程,所以留大五延畢一年。這年暑假,我和社團學妹張蘊之在台北到處找劇團想參加;曾經跑到莎妹劇團排練場樓下,他們剛演過《kiki漫遊世界》,覺得應該是台北小劇場最厲害的劇團吧!我們倆掙扎半晌,終於鼓起勇氣按下門鈴,可惜在午後烈陽中期待了半天也沒丁點回應。在我們熱血找戲看、找團參加、網路資訊尚只有「3p表演藝術網」的這個夏天,無意間看到「臨界點劇象錄劇團」《歌德之城》的演出訊息,就是那個導演後來死掉,卻堪稱我現代劇場啟蒙《瑪莉瑪蓮》所屬的劇團。去了皇冠小劇場,我們看了一齣真的非常難看的演出,除了裡面有一個穿白色褲子、演歌德僕人的那個演員,整齣戲我只記得他坐在那邊吃葡萄的樣子——為什麼他只是在舞台上吃葡萄,什麼話也沒說,就有一種獨特的氣場,一種氛圍,一種自己的韻律形成的自己的世界,就像當初大一迎新時,我在禮堂外面看到一個話劇社學姊坐在地上演出她很熱的樣子,讓我感覺她真的很熱而發生一種奇異的「看見」的狀態。皇冠小劇場散戲後我失落地離開,因為他們已經不再是當年那個「瑪莉瑪蓮」了,就在我們步出一樓大廳,前台有個聲音對著我喊:「歡迎來參加團練喔!每週三晚上七點,免費的喔!」免費!我立即轉身走向前台,看著那位直到今天還是黑黝黝、講話沒有「之吃濕」的大哥——阿明。「歡迎來參加團練喔!每週三晚上七點,免費的喔!」他又重複了一次,充滿熱情。現在想起來,這種情節根本就是日本高校、《鴨川荷爾摩》的那種劇情,我就因為免費,參加了那個已經沒落、演不出好作品的劇團。記得也許就是隔一週的週三晚上,我和學妹張蘊之帶著忐忑而興奮的心情去到民樂街六十八號,一處充滿乾貨味道的老房子二樓,鞋子放在樓梯口那個角鋼自製的鞋架上;有個人正拿著掃把在掃黑膠地板;之後差不多七點,差不多都到了,那個掃地的人默默走到樓梯口,他把所有學員的鞋子放整齊,然後他一句話也沒說,便準備開始上課。我想,我永遠都會記得那一個人一句話都沒有說去把學員亂脫的鞋子一雙一雙擺整齊之後準備要開始教課的場景,就像我永遠不會忘記看《瑪莉瑪蓮》時的身心反應。沒多久,我就發現——他就是那個僕人,那個在舞台上光吃葡萄就會發光的僕人,他叫溫吉興。

整個暑假的週三,我們在那幾坪大、樓梯陡的會跌死人的民樂街六十八號團練,出席沒有強制規定,也不用壓保證金,愛來就來愛不來就不來,所有人在地板上抬腿抬到哀嚎,學習走四十分鐘的木馬腳。那時候晚上偶爾我也會去我家旁邊的青年公園自己練習走木馬腳,或是像個神經病一樣做我自以為的舞踏。這一期團練結束時得做呈現,我和學妹張蘊之的演出是掃地和拖地,整個十五分鐘的演出就是在掃地和拖地,為了要向那個吃葡萄就會發光的僕人致敬。演出最後一個畫面借用了那時林正盛《美麗在唱歌》的海報畫面——我湊到張蘊之的臉頰旁跟她耳語;我記得耳語的那一刻我們兩人都同時一陣鼻酸,好像因為暑假要結束了,好像因為我們終於參與了台北小劇場,好像我們都因此可以算是他們所說的「劇場人」了——我們一面耳語、一面同時看向觀眾席,而我看到日光燈下觀眾席所有不耐煩的眼神,正盯著我們。燈暗。

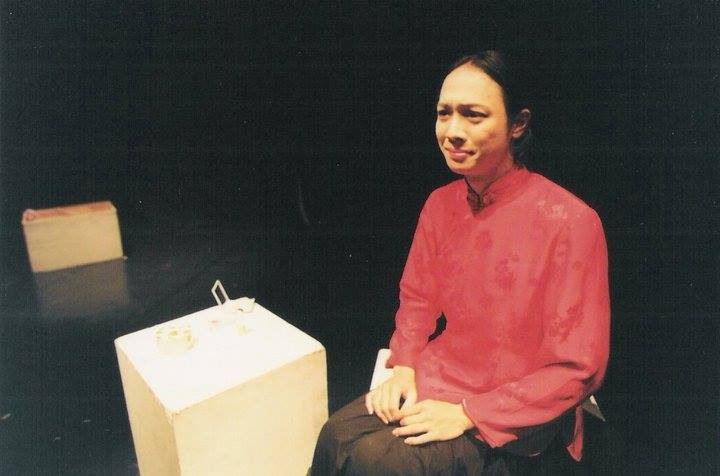

暑假團練結束後,吉興回台東太麻里採金針,當時我還用紙筆寫了一封信寄到他太麻里家中,信中表達了我學習的感受,並祝他採金針順利。回到高雄西子灣,我報名了台大戲劇所的甄試,請當時因張蘊之在BBS所認識的「胖子」曾志誠幫忙看排,那時候他還在一個叫做俳遊場的劇團。十二月甄試上台大,藝術學院也就懶得去考了,反正只要回到台北就好;毛小可邀請我演臨界點「志同道合劇展」她的戲,陳芳芳也邀請我演她的《存在奧賽羅》,之後,吉興又問我要不要參加「一枝獨秀」獨腳戲劇展。於是我這一個在高雄西子灣、為修教育學程留了大五的資管系延畢生,繼續利用學校的資源排戲,並在校外、在台北、在臨界點演了我生平一齣獨腳戲《約瑟.克尼克傳》,在千禧年剛到的時候。